Sfida al presidente – The Comey Rule (SKY)

Voto: 7

Una Questione Di Regole

Il Political Drama con Jeff Daniels e Brendan Gleeson tratto dall’autobiografia dell’ex direttore dell’FBI James Comey. Per aprire gli archivi segreti della recente storia americana.

Donald Trump è un orco che ha usurpato il trono degli Stati Uniti grazie alle ingerenze dell’amico Putin nella campagna elettorale del 2016 e al clamoroso autogol di Hillary Clinton, trovata con le mani sporche di mail nella marmellata dei server, a causa del quale è stata sottoposta a una duplice e sacrosanta indagine da parte dell’FBI che ne avrebbe quindi minato la credibilità agli occhi degli elettori.

E’ questo il messaggio in filigrana di “Sfida al presidente – The Comey Rule”, la miniserie in due parti targata Showtime e tratta dall’autobiografia di James Comey, il repubblicano dalla reputazione impenetrabile che fu nominato direttore del Bureau dal democratico Barack Obama nel 2013 per essere successivamente silurato dal suo compagno di partito Donald Trump nel maggio del 2017.

In questi casi si direbbe: “perdonate lo spoiler”, ma la parabola di Comey è facilmente reperibile googlando, così come il resto dei fatti, un vero profluvio, che grondano da questo Political Drama il quale, nella prima parte, mantiene il ritmo incalzante del thriller di marca informatica. Ci sono tutti gli ingredienti di una macchina narrativa ipercollaudata. Con un extra tutt’altro che trascurabile: si parla di fatti realmente e recentemente accaduti. Uno scrigno di tesori per gli appassionati di intrighi politici e stanze dei bottoni.

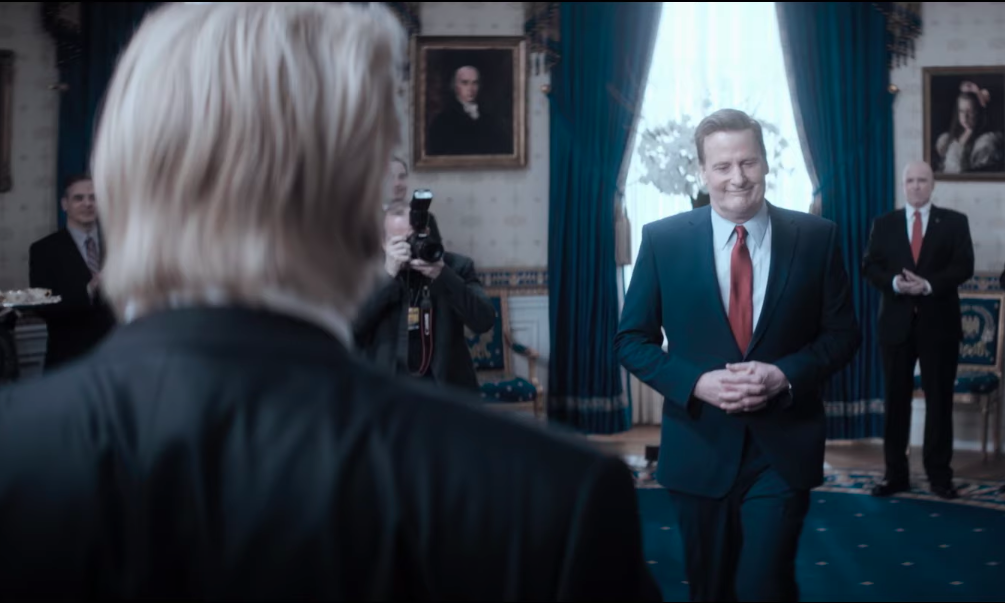

Lo spartiacque tracciato dall’elezione di Trump innesca invece una seconda parte che si arricchisce di un duello psicologico e burocratico fra James Comey e il suo staff di zelanti verificatori di indizi da una parte e, dall’altra, una sorta di Minotauro col parrucchino con il suo codazzo di portaborse che ha invaso la Casa Bianca. Da una parte quindi, il protocollo da rispettare, dall’altra il sopruso delle regole. Il buono contro il cattivo che minaccia di calpestare il giardino fiorito della democrazia. Come un western fordiano, insomma, ma in giacca e cravatta.

Prima di entrare nel merito della sfida contro il tycoon diventato presidente (democraticamente eletto, vale la pena ricordarlo, ma poi ci torniamo…) di cui si evidenziano le brutali affinità con un qualsiasi gangster della malavita, è opportuno fare riferimento ad altre ‘sfide’ interne alla serie.

La prima da segnalare è che “The Comey Rule” è a tutti gli effetti un Instant Product, che tenta di ragionare su eventi ancora troppo vicini per essere stati digeriti dal tempo galantuomo. Sono eventi pescati da una cronaca ancora ingarbugliata, in cui le supposizioni si mischiano alle fake news, alcune delle indagini sono in corso, le pagine bianche da scrivere sono più numerose di quelle scritte e fresche di inchiostro.

E’ vero, di base c’è un libro scritto dall’ex direttore dell’FBI, non uno qualunque, ma solitamente la strada che dalla cronaca conduce al racconto artistico della stessa segue tempi più dilatati, specie quando la materia è così avvincente ma delicata. E’ doveroso quindi porsi la domanda sull’intento propagandistico della serie.

Sposare un punto di vista così netto (almeno nel messaggio che si guadagna il proscenio) quando Trump è ancora occupato a scegliere l’interior design dello Studio Ovale è un azzardo dovuto a un’urgenza politica che intende, per forza di cose, tirare per la giacchetta gli elettori americani del 2020.

La seconda sfida è narrativa. Perché in “The Comey Rule” la forza motrice dell’azione sono i colloqui, le riunioni, le dense strategie condotte sul filo sottilissimo del cavillo legale. Le parti in causa si muovono negli uffici dove ruoli e gerarchie contano e nessuno ama essere scavalcato. Nomi, parole, cariche istituzionali, telefonate, trappole improvvisate dove le intimidazioni sono subdole e implicite in un’affollata corte di uomini incravattati e donne in tailleur. Tutto rigorosamente in interni. Un gioco di strategie. E funziona.

A questo va ad aggiungersi la sfida nella sfida del regista Brian Ray che, ricordiamo, ha ottenuto una nomination agli Oscar per la sceneggiatura di “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” e firmato il copione di “Hunger Games” e “Terminator – Destino Oscuro”.

Uno sceneggiatore di action movie, dunque, a cui va dato il merito di aver adattato un libro (“A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership”) scritto da uno zelante e noioso avvocato, finito nell’occhio del ciclone per vocazione al rispetto delle regole, annaspando con granitica dignità nel fiume in piena causato da due scandali di un certo rilievo. Il caso delle e-mail di Hillary Clinton e il Russiagate.

Ray ha puntellato con i fertili squilibri della suspense il resoconto di un uomo politico senza uscire dal seminato della realtà. Come un reporter in gita nel luna park delle serie tv, ma senza smarrire la sostanza politica del discorso. Un solido mix di intrattenimento, fatti e regole. Perché “The Comey Rule” è una miniserie sulle regole e sul patto d’acciaio che esse debbano essere rispettate.

Gli uomini dell’FBI in “The Comey Rule” non hanno distintivi né pistole, non inseguono nessuno, non rischiano la vita. Sono pistoleri seduti sulle poltrone in pelle, armati di penne, fogli, laptop e rigidi principi da seguire alla lettera.

“The Comey Rule” è anche la loro storia ma è soprattutto quella del boss, James Comey, interpretato da un Jeff Daniels imbolsito, dipinto come un eroe da film di Frank Capra, una specie di James Stewart del nuovo millennio, che con ostinazione si aggrappa al timone della retta via, seguendo il faro della giustizia.

Per mettere i cattivi in prigione e far trionfare la verità. In quasi 4 ore di visione sono i suoi dubbi e la sua innata capacità nel “Problem Solving” ad accompagnare gli innumerevoli dispetti del destino.

Comey ha una buona parola per tutti, è saggio e comprensivo, affezionato al suo staff a cui raccomanda di tornare sempre a casa dove ci sia qualcuno da amare (“I maniaci del lavoro fanno scelte senza anima”). Un personaggio dall’abbraccio facile e dalla premura zuccherosa che sembra spuntare da un immaginario cinematografico incastrato fra i bonari padri di famiglia degli anni 50 e i proto-progressisti dell’America kennedyana.

Così naive quando ammette di non sapere cosa sia la pioggia dorata.

Così ammirevole nel suo patriottismo senza macchia e senza paura.

Certo, la fonte della miniserie è un libro scritto di suo pugno: Comey si disegna così anche a costo di diventare una figura vagamente retorica e caricaturale.

E non è la sola figura che ubbidisce a certe aspettative un po’ inflazionate.

Andando nel dettaglio: gli hacker russi hanno, come al solito, l’aspetto dei tagliagole, le prostitute di Mosca sono copiate-incollate da Pornhub, i bugiardi hanno la faccia da bugiardo. Obama è illuminato dall’aureola della Provvidenza come se fosse un santino del soul in missione per conto di Dio. E poi lui, l’orco. Trump. A cui presta il volto un bestiale e imponente Brendan Gleeson che ne riproduce i tic vocali (vedetelo in lingua originale!) e la postura imperiosa, in una mimesi volontariamente accentuata per farlo sembrare il più possibile come il drago delle favole che sputa il fuoco delle bugie.

Eppure.

Eppure su questa linearità del messaggio, chiaro e levigato, rotondo nella sua propaganda, si allunga un’ombra sinistra.

Nel meccanismo oliato della fiaba disneyana dalla confezione impeccabile spunta una deviazione dal percorso che finisce per dire molto, tanto, non solamente sulla storia di James Comey ma su una mentalità, una visione eversiva del mondo. In barba alle regole.

Lo smottamento arriva durante un dialogo in cucina fra l’integerrimo direttore dell’FBI e sua moglie, a pochi giorni dalle elezioni del novembre del 2016 e alla vigilia della riapertura dell’inchiesta sulle e-mail di Hillary Clinton, in seguito alla scoperta di ulteriori indizi.

Comey è chiamato a prendere una decisione che può causare un terremoto, con il rischio di influenzare pesantemente l’esito delle urne.

Un momento delicatissimo. Per se stesso, per la nazione, per la reputazione dello stesso Bureau.

E per la prima volta sua moglie si permette un’ingerenza nel lavoro del marito che, è sempre meglio chiarire, non fa l’idraulico o il redattore, ma è il capo dell’Agenzia governativa della Polizia Federale degli Stati Uniti.

La moglie gli chiede per una volta di non fare il suo dovere. Senza giri di parole: “Don’t do your duty for once in your life”. Così, come se giocasse a fare l’infernale Quinlan. Un appello intimo dettato dalla paura che un sogno possa infrangersi.

Non importa che quel sogno sia giusto o sbagliato, se la Clinton abbia o no commesso un reato.

Hillary Clinton deve vincere e Donald Trump deve perdere. Questo è l’auspicio disperato della moglie di Comey a cui si accodano le figlie adolescenti, le donne dello staff, quelle del Dipartimento di Giustizia. Come se ci fosse un comune senso del pudore per adeguarsi al quale le regole non debbano più essere rispettate.

La Clinton non deve vincere, però, in virtù del suo spessore umano oppure per la validità delle sue proposte politiche.

Deve vincere perché è una donna. La narrativa concepita nel laboratorio del politically correct esigeva, anzi dava per scontato, nel 2016, il passaggio di testimone fra un afroamericano e una donna. Così doveva essere. Specie se dall’altra parte non c’era un tipo qualsiasi, ma uno sbruffone maschilista impresentabile su cui nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo.

Ma all’agricoltore del Kentucky, al carpentiere del North Carolina, alla cassiera del Wyoming qualcuno non gliel’ha detto.

E Trump è stato eletto. Democraticamente. Almeno fino a prova contraria, condannando, ingiustamente, alla gogna mediatica James Comey che da lì a pochi mesi avrebbe concluso la sua esperienza all’Fbi rifiutando le intromissioni del nuovo, spietato inquilino di Washington. James Comey, un uomo odiato da tutti per aver rispettato le regole. The Comey Rule.

[…] Sfida al presidente – The Comey Rule (recensione) proviene da Guida […]